今日は最近のバターの話。

ここ最近の話ですが、家でお菓子を作るようになりました。昔はまったく縁がありませんでした。

義務教育の頃は家庭科の授業より技術(加工製造実技)の授業のほうが好きだったし、その後も家で料理をすることはまったくなく。

(今は科目の名前とか色々違うかもしれない。自分の頃は「技術家庭科」みたいな名前で、ノコギリとかヤスリを使って何かを作りましょう!的な授業だった・・・)

成人してからも、今ではなんか超加工食品?と言われるものかわかりませんが、コンビニとかスーパーで出来上がったものを買ってきて、パッケージを開封してそのまま口に入れる、という感じの食事でした。甘~い菓子パンとかばかり・・・。

まぁ今でも出来合のお菓子とか、工場で作られたものも全然普通に食べるんですけど、当時は「そういうのしか食べていない」といっても過言ではないレベルでした。

とはいえ、考えてみると木工や鉄工も料理と同じ「作る」ことで、親和性というか、類似性はあって、前者が好きな自分が自分で食べるものを作るようになるのは時間の問題だったのかもしれません。

(ちなみに加工だけ・・・原材料の生産については何度かチャレンジしたけど失敗ばかり・・・)

買った業務用バターの賞味期限が短い・・・

2025年4月頃に、完全にストックがなくなったのでバターを買いました。450gブロックのいわゆるポンドバターってやつです。

必要なのは無塩の発酵バターで、基本的には業務用なのでそういうのを扱う店で買いました。

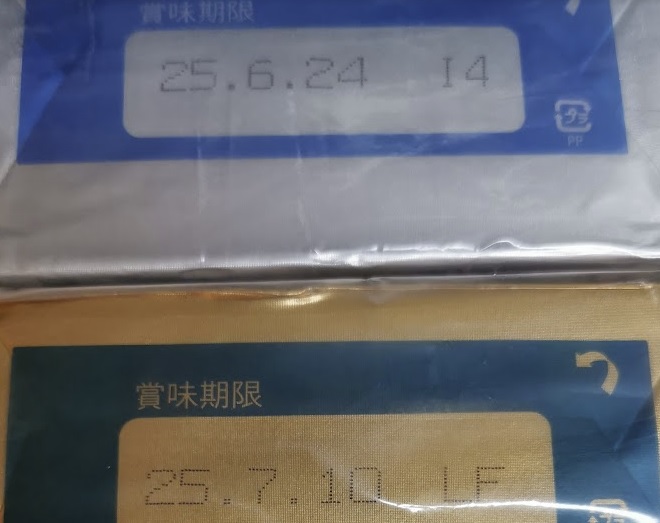

結果、賞味期限が同年の6月と7月。噂には聞いてはいたけど、短い。

今回は冷「蔵」ということもあったんですけど、うーん、それにしても短い。

バターの買い方と管理のしかた

バターを買ったのは久しぶり。

いつもは2年に1回くらいまとめて冷凍のポンドバターを買って冷凍庫に保管し、使用しているぶんがなくなったらそこから冷蔵に移して使う、というスタイルでした。なくなるたびに買う、というスタイルではなく。

これは製菓で使う発酵バターが近所のスーパーで手軽に手に入らないのと、まとめて買った方が安かったからです。

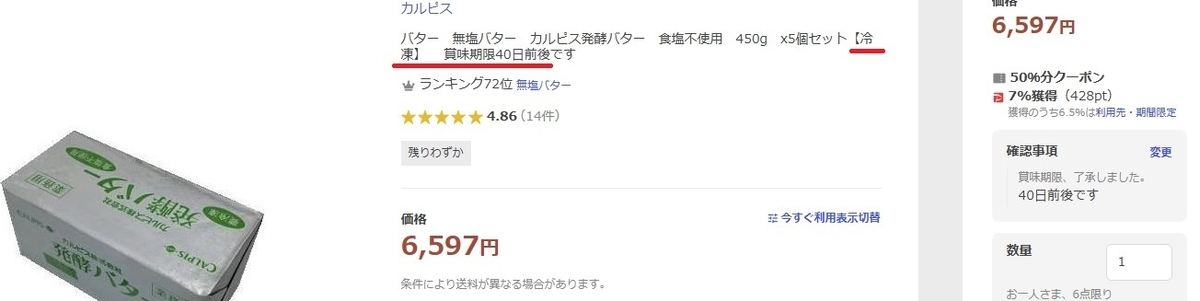

で、また買おうかと確認すると、以前買った(というかいつも買っていた)店は、どういうわけか今の販売分、賞味期限が40日前後という表示。

しつこく購入プロセスの「確認事項」にも「40日了承しました。」があるので、現在の販売品は間違いなく賞味期限が短いんでしょう。

以前は1年くらいあったように思うのですが・・・

というわけで、さすがに40日は短すぎるだろうと今回は別の店で買ったのですが、そこは冷凍バターを扱っていなかったので冷蔵になりました。(一般に冷凍より冷蔵のほうが賞味期限が短いけど、さすがに40日ってことはないだろうという想定で)

その結果が上の写真です。確かに40日よりは長いですが、せいぜい60日とか90日くらいですね。

うーん、どうしてこうなった? という感じなのですが、、、ここ数年の

・品不足

・物価上昇

といった状況の変化が原因かなぁ・・・。

単純に値段が上がるだけであれば納得(解決)しやすいのですが、、、前述の在庫管理のしかたをするには、賞味期限の短さは具合が悪い。

業務用バターの賞味期限が短くなったのはどうしてか

まぁ買ってしまったものはしょうがないので別途対応するとして、どういう経路でこういう結果に結びついたのか、その流れを考えてみました。

今回は業務用のバターになるので、卸or流通業者(売る人)と小売店(買う人)の関係から考えてみます。小売店というのはバターを材料として使って一般消費者にものを提供する店で、具体的なイメージとしては街中のお菓子屋さんとかケーキ屋さんです。

こんな感じ。

1.品不足になる

2.流通段階で在庫が増加(以前に比べての増加。絶対量が増えているかは不明)

3.賞味期限の短いものの流通が増える

これをもう少し具体的に、説明を付与して流れを書くとこんな感じ。

製品供給量が減る(もしくは需要が増える)ことにより生産と消費のバランスが崩れ、品不足気味になる

->流通が不安定になる

->最終消費者に対して製品供給ができないことはビジネス上で最悪(小売店)

->流通側が小売に商品(原材料)を提供できないことが増えると存在意義を疑われる

->流通が在庫を抱えたがる

->在庫管理コスト(冷蔵庫や電気代)が多少高くなっても製品単価があがっているので十分まかなえる

自分としては納得がいく感じの話です。(うれしくはないが・・・)

この結果、

->小売店に届く段階で賞味期限の短い商品が増える

という問題が生じるわけですが、実は

->小売店では在庫回転が早いので賞味期限の短さはさほど忌避されない

という事情があります。(価格や賞味期限も問題だけど、入荷がないことに比べれば小さなこと)

というわけで、あくまで勝手な想定ですが、世のバター全体的に在庫滞留期間が長くなっており、我々のような「業務用商品をコバンザメ的に分けてもらっている消費者」の手元に届く品の賞味期限も短くなってしまっているのかな? という納得のしかたをしています。

こういうプロセスは、冒頭に書いた昔の自分のように「買ったものをビニールやぶって口の中に放り込むだけ」みたいな純粋消費者型のライフスタイルだとなかなか想像が及ばないところではあります。

冷「蔵」で届いたバターだけど冷「凍」保管

上の想定が正しいかは定かではないですが、それはそれとして、入手したバターの賞味期限が短いのは確かなので、対応として即冷凍しておくことにしました。

これは以前修理した、真空パックシーラーを使いました。

1/3ルール的なものが業務用バターでも適用されるかはわかりませんが、冷凍しておけば日持ちもだいぶ違うでしょう・・・。

米不足というか米の価格上昇も似たような理由じゃね?という話

昨今問題になっている白米の流通についても似たような感じなのかな? って想像してますが、、、どうなんでしょうね。

自分の場合は2020年頃に将来の収支設計をした際、

・2035年くらいに米1kg1000円、5kgで5000円になる(ついでにいうと、吉牛が一杯500円になる)

と想定していたので値上がり自体は想定内だったのですが、ずいぶん早く上がってしまったなという受け止め方をしています。

(ちなみに当時は平時でブランド米5kg1200円、特売だと999円とかで売られていたので、相当アグレッシブな値上がりを想定したつもりでした。我ながらずいぶんチキンだなと苦笑いしていたものですが、まさかそれを遙かに超える値上がりが生じるとは思ってもみませんでした)