家探しの話の続き。今回が61回目。

本格的に物件を探し始めてからもう1年くらいになります。

物件そのものの購入は半年以上前に済んでいて、今も家探ししているのかというとそうではなく、家は買ったら終わりではなく順次ハウスクリーニングやDIYを進めてちゃんと(自分の気にいった状態で)住めるような家を追求していくんだ、という話を続けています。

ちなみに購入したマンションは不動産会社の仲介はあったとはいえ個人所有物件の中古購入で「現状渡し」だったため、色々問題もありまして・・・。

今は「リビングと廊下を仕切る扉」が壊れている話で、前回、何がどうなって閉まらなくなってしまっているのかを確認しました。

今回は解体作業です。

フラッシュ扉を解体していく

以前食器棚をやったときのように、今回は扉をバラしていきます。

食器棚は解体後に処分する予定だったのでかなり強引な方法で分解しましたが、今回の扉はまだ使うつもりなので、それなりに丁寧に解体していきます。

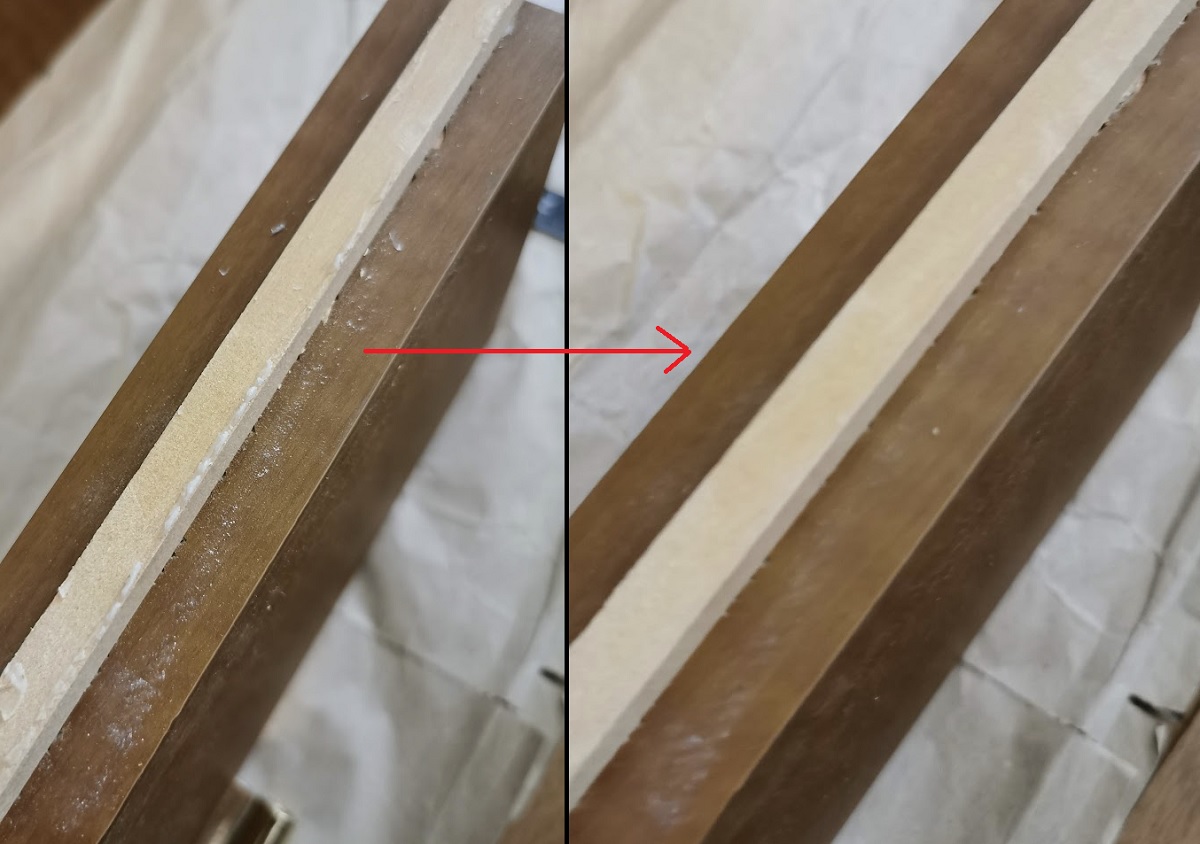

とはいえ、既にみたとおりモジュール間には隙間が生じている=ボンドは劣化してカピカピになっている、という状態だったので、大半の接続部は薄い金具(ヘラ)を入れてテコの原理で広げると容易に分離、解体することができました。

こんな感じで薄いヘラのようなものを差し込んで解体していきます。。。

場所によってはまだ接着剤がしっかりしていてヘラ差し込みだけでは外れず、ゴムハンマーなどで軽くトントン叩いていく、、、といった作業もあり。

ゴリゴリと解体していくとこんなふうにモジュールに分かれていきます。

中央のガラスの固定部こそ細いネジが使われていましたが、ほかは全部凸凹の嵌め込みで、そこにボンドを使って補強、固定しているだけ、という造りになっていました。

ガラス固定部

解体前にガラス部分は先行して外してあります。

こんな感じです。

扉の凹んだ部分にガラスを置いて、横から木枠でサンドするような感じに固定し、最後にネジで木枠が外れないように固定する、という感じの構造です。

ガラス自体は、バッカーと呼ばれる緩衝材が部分的に使われていて、他は透明なボンドで固定されていたようです(ボンドは大半がカピカピになっていたが、まだ一部は粘着力が残っていた)

古いせいか扱いが悪かったのか、この取り外し作業の最中に(何かと接触したわけではないにも関わらず)ガラスの端が結構ボロッと崩れてガラスの粉がかなり飛び散りました。

ガラスって丈夫で長期間の劣化が少ないイメージがありますが、端(角)の部分は結構崩れやすいんですね。

まさかこんなにガラスがボロッとしているとは想像しておらず、下に何も敷いてなかったため掃除が大変でした。

粉だけではなく線状のカスもあって、指に刺さったりしてこのガラス取り外し作業そのものも結構苦戦しました。もちろん軍手してやったんですけど・・・刺さって穴あくこと覚悟のうえで厚手のビニール袋でも使った方が良かったかも。

歪み修正のためのカス除去作業

さて、これから歪み修正作業をしていくわけですが、事前準備としてこういう古いボンド等の残りカスの除去をしておきます。

こういう残骸が残ったままだと、組み上げたときの(別の、新たな)歪みの原因になりますので、手間だけどしっかり除去していく必要があります。

ちなみにこの作業、上のような平面や凸面はさほど問題ないものの、、、細い凹みの固着物除去はかなり手間です。

今回はナイフの先端などを利用してなんとか除去したけど、、、彫刻刀とかが欲しかったですね。

フラッシュ扉は25kgあるので作業にはある程度の力が必要

分解の過程で計測したのがこちら。

中央にあったガラス部分だけで10kgほど。結構ズッシリきます。

木材部分は密度が低くてスカスカなので大きい割に15kgほどです。スカスカと言っても手に持つとやはり結構重いですが。

天然木ではないとはいえ、木+ガラスで扉1枚合計25Kgくらいになります。

サイズが大きいためミッチリした重量感はあまりないのですが、それでもトータルだと結構な重さになっているので作業をするには最低限それくらいのモノが持てる腕力は必要です。(自分はギリギリ・・・)

分解系の作業はここまでで終了。

次は実際に歪みを直しつつ、組み上げていきます。

続く。

扉の歪みを修正していく

ここからが本番の作業で、長年の木材の収縮(?)で歪んだ部分を見つけて、削ったり埋めたりして扉を整えていきます。

この作業は「その扉がいったいどのように歪んでいるのか」を解析(?)していく必要があり、具体的にどこをどう修正すればいいのかは個体によって異なります。

今回もあちこち調整したので、どこをどうしたかを文章にするのは難しいのですが、、、全体の作業の流れとしては

・仮組みした状態で、扉全体の歪みが減るように整える

・整えた状態で各接続部を細かく見て、歪みの原因になっているところを(分解して)削る

・削っては組み立てて歪みを見る

みたいな作業を繰り返します。(場合によっては「何か薄いモノを挟む」といった削るのとは逆の作業も必要かもしれない)

このあたりは勘というか、経験というか、職人技なのかもしれません。(自分は職人でもなんでもないのでただの勘ですが)

というわけでもはや「ワーッとやってガーッとやる」みたいなレベルの説明で、まったく参考にならないのですが、わかりやすい例を一つあげておくとこんな感じです。

これは「ほぞ」っていうんですかね、木材同士の噛み合わせのためにある内部の出っ張った部分なのですが、そこが横に大きくはみ出てしまっていたものです。これをカッターで少し(薄く)削りました。

他にもこんな感じで細かなカット作業を繰り返します。

細かな作業を繰り返していきます。

加工作業自体は、カッターと定規くらいしか使わず、本当に素朴な作業です。

ただ、どこをどう削るか、の見立ては結構注意と時間が必要でした。(どこの部位がどのように他と衝突して隙間ができているのか、を見極めていく地道な作業)

何度かこの作業を繰り返し、最終的にこれで大丈夫だろうとなった段階でこのように元の扉の枠にあてがってみて、隙間や歪みがないかどうか(許容範囲かどうか)を確認しておきます。

とりあえず24時間ほどこの状態で放置して、ときどき揺らしたりしてみます。変な崩れ方をしなければヨシと。

あと、キツキツな場所があればこの段階で余裕をもった状態に修正しておいたほうがよいです。仮にこの状態でうまく填め込んであっても、余裕がまったくない場所というのはあとでヒンジを差し込んだ段階で擦れるようになったり、突っかかったりする可能性があります。

これでヨシとなれば、接着剤で木材同士を固定し、修正作業は基本的にこれで終わりになります。

接着剤はコニシの木工用ボンド(白いヤツ)を使う予定だったのですが、あれ、乾いても微妙に柔らかいんですよね。

日常的な開け閉めで発生する扉の揺れがあの柔らかさに伝わると、もしかしたらまた分解の危機につながるのでは? ということと、ちょうどコニシボンドを切らしていたこともあって、今回は試しにタイトボンドというのを買ってみました。

これです。

これ、コニシと違ってかなり硬化するタイプらしいです。

はじめてだったのですが、実際使ってみるとかなりトロ~リという感じでコニシ木工ボンドよりさらに粘性の低いタイプ。

やや不安な感じもしたのですが、見ていても木材に染みこんでいくわけでもなさそうなので大丈夫かなと。

接着後しばらく押しつける、とありますが、扉の場合は自重で十分な圧がかかるので、接着組み立て後は元(上の写真)のように窓枠の位置に填め込んでおけばいいかなと。そのまま2日ほど様子をみます。

その間に、扉の枠に取り付けられた金具なども見ておきます。

このように取付が無理矢理で、ネジを緩めると浮いてきてしまうような金具は、その浮きの原因になるものを削ってフィット感を上げておきます。

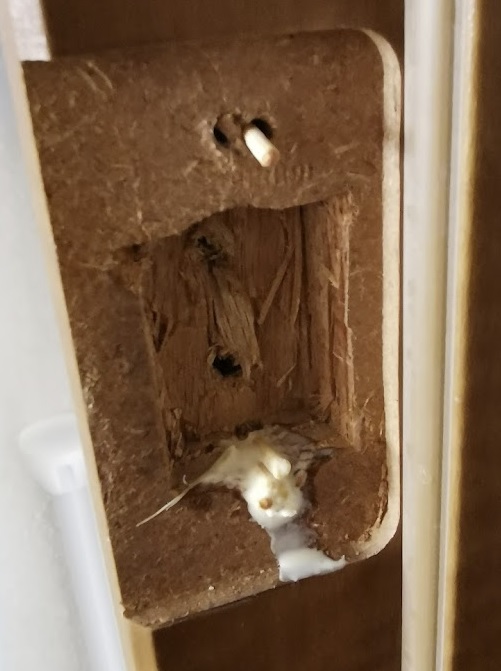

上の金具を取り外すと、今度は適当なネジ穴開けの形跡がみられるので、この適当な穴をボンドと爪楊枝で補強、補修していきます。(そうしないとネジがユルユルでどうにもならない)

扉がちゃんと閉まるようになって、満足度高し!

2日後、再度金具を取り付けることで無事にフラッシュ扉の修理が終わりました。やれやれです。

このようにちゃんと閉まるようになりました。

いつもどおりの話ですが、このように自分で作業をすることで

・どのような素材で扉ができあがっているのか

・どのように組み立てられているのか

ということがわかり、今後自分で何かやるときに活かすことができ・・・るといいな、みたいな話になります。

なお、この扉については、

・そもそもリビングと廊下の間の仕切り扉なんて(ひとり暮らしなら)不要だから撤去でいいのでは?

・枠を2x4材、中に断熱材を埋め込む感じで軽い扉を自作しては?

といったことも頭をよぎり、実際に検討もしたのですが、

・断熱はともかく、防音のために扉はあったほうがよい

・とりあえずこの建物(部屋)が最初どういう状態だったのか見てみたい

という考えもあって修理作業に至りました。